|

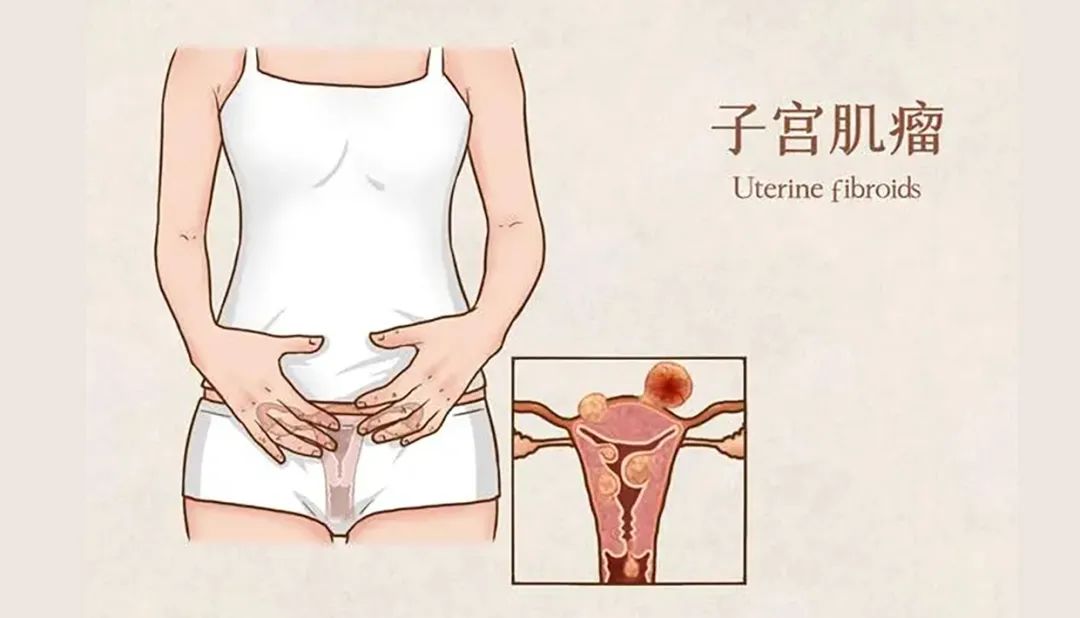

“三八”妇女节到啦,这可是专属于咱们女性的节日,在享受节日快乐的同时,可别忘了好好关心一下自己的身体。 今天,咱就来聊聊子宫肌瘤。它就像个不请自来的小麻烦,时不时给女性的生活添点乱。别担心,接下来就带大家把它了解得明明白白,让咱心里有底,健康无忧。 1. 认识子宫肌瘤 子宫肌瘤,也被称为子宫平滑肌瘤,由子宫平滑肌细胞增生而成,其中含有少量的纤维结缔组织。

从外观上看,它多呈实质性球形结节,质地较硬,与周围正常的子宫肌层组织界限清晰。小的肌瘤可能如米粒般大小,而大的肌瘤则能像拳头甚至更大,多个肌瘤还可能同时存在于子宫内。 据统计,30 岁以上的女性中,约 20% 患有子宫肌瘤,这一比例随着年龄增长而上升,可见其在女性群体中的普遍性。 2. 子宫肌瘤的症状表现 月经异常:许多患有子宫肌瘤的女性,会出现月经周期缩短、经期延长、经量增多等症状。这是因为肌瘤使子宫腔面积增大,导致子宫内膜面积相应增加,同时影响了子宫收缩,进而引起月经的改变。长期的月经过多,可能导致女性出现贫血,表现为面色苍白、头晕、乏力等。 腹部肿块:当肌瘤逐渐增大,使子宫超过了3个月妊娠大小,或者位于子宫底部的浆膜下肌瘤,患者自己就可能在腹部摸到肿块。尤其是在清晨空腹、膀胱充盈时,肿块更容易被触及,肿块质地较硬,多无压痛。 压迫症状:肌瘤生长的位置不同,产生的压迫症状也各异。若肌瘤向前压迫膀胱,可引起尿频、尿急,甚至排尿困难;向后压迫直肠,则可能导致便秘、里急后重感。如果压迫到输卵管,还可能影响受孕,造成不孕或宫外孕。 疼痛:一般情况下,子宫肌瘤患者不会出现疼痛症状。但当肌瘤发生红色样变,多见于妊娠期或产褥期,患者会突然感到下腹部剧烈疼痛,还可能伴有恶心、呕吐、发热等症状。此外,浆膜下肌瘤发生蒂扭转时,也会出现急性腹痛。 3. 子宫肌瘤的发病原因 激素水平:子宫肌瘤是一种激素依赖性肿瘤。女性体内的雌激素和孕激素,对肌瘤的生长起着重要作用。在生育年龄,女性体内激素水平相对较高,肌瘤生长速度可能加快;而绝经后,随着雌激素水平下降,肌瘤通常会逐渐萎缩。 遗传因素:研究发现,子宫肌瘤具有一定的遗传倾向。如果家族中有亲属患有子宫肌瘤,个体发病的风险也会相应增加。一些基因的突变或多态性,可能与子宫肌瘤的发生密切相关。 生活方式:长期的不良生活习惯,如过度肥胖、缺乏运动、长期精神压力过大等,都可能影响女性内分泌系统的平衡,从而增加子宫肌瘤的发病风险。不合理的饮食结构,如过多摄入高脂肪食物,也可能对激素水平产生影响,促进肌瘤生长。 4. 不手术,行不行? 发现子宫肌瘤后,第一个冒出来的问题往往是:需要手术吗?其实,不是所有的肌瘤都要 “动刀”。如果肌瘤个头小,又没给身体带来任何不适,而且生长速度也比较缓慢,尤其是快要绝经的女性,不妨选择定期观察。绝经后,女性体内雌激素水平大幅下降,就像给肌瘤 “断了粮”,它们通常会慢慢萎缩变小。在这个过程中,每3-6个月去医院做一次妇科超声检查就行,医生会通过检查结果密切关注肌瘤的变化。 对于那些有症状,但症状比较轻微,对日常生活影响不大的女性,保守治疗是个不错的选择。比如,促性腺激素释放激素类似物(GnRHa)这类药物,它就像是一个 “调节开关”,可以抑制卵巢功能,降低雌激素水平,让肌瘤慢慢 “缩水”。不过,长期使用这类药物可能会带来一些副作用,像潮热、盗汗、骨头变脆等,所以一般不会长期使用,多是在手术前用来缩小肌瘤体积,或是帮助纠正因月经量过多导致的贫血,又或是给即将绝经的女性争取自然绝经的机会。 5. 什么情况下得手术? 当子宫肌瘤开始严重影响生活质量时,手术就成为必要的选择。如果月经量过多导致贫血,各种补血药物都无济于事,那手术就迫在眉睫了。还有那些引发严重腹痛、性交痛或慢性腹痛,经过药物治疗也不见好转的情况,以及肌瘤压迫泌尿系统、消化系统、神经系统等,造成尿频、排尿困难、便秘、下肢疼痛麻木等症状,且药物治疗无效时,手术就成了解决问题的关键。对于那些渴望怀孕却一直未能成功,排除其他原因后发现是肌瘤 “捣乱” 的女性,切除肌瘤可能会为她们打开受孕的大门。另外,如果肌瘤个头太大,直径超过5cm,或者生长速度异常快,医生怀疑有恶变倾向时,为了健康,必须果断手术。 手术方式也有多种选择。对于还想保留生育功能的女性,肌瘤切除术是首选。这种手术可以通过开腹、腹腔镜或者经阴道等方式进行,医生会像 “拆弹专家” 一样,精准地把肌瘤从子宫上剥离下来,尽量不影响子宫的正常功能。而对于肌瘤较大、数量多,没有生育需求,或者肌瘤存在恶变可能的女性,全子宫切除术则能彻底解决问题,手术同样可以经腹或经腹腔镜完成。 如果发现有月经异常、腹部肿块等症状,应及时就医检查,以便早期发现和治疗子宫肌瘤。 保持健康的生活方式,定期进行妇科检查,是预防和管理子宫肌瘤的重要措施。让我们以积极的态度,守护自己的健康,绽放属于女性的美丽光彩。 指导专家:陈小琴 广州市红十字会医院妇科副主任、副主任医师 (责任编辑:) |