|

“妇女节就应该看这样的电影”,这是电影《初步举证》在豆瓣里的一条短评。总有一些这样的书和电影,在提醒着女性:去做你想做的事,过你想要的生活,真正地活着。 今天,我们向你推荐6本关注女性议题的书籍,5部聚焦女性权益的电影。 书单中,有讲述女性故事的小说《黄色墙纸》;有撕开禁蔽与羞耻,从女性卫生用品的发展着手的社会学书籍《女性卫生用品社会史》;有女性主义的代表人物波伏瓦的日记《青春手记》,她在这里发出振聋发聩地呐喊:“我绝不让我的生命屈从于他人的意志。” 影单中,有今日上映的聚焦女性的电影《还有明天》,它向我们揭示“逃离生活本身从来不是解决之道,不如拿起来自己被赋予的武器去反抗”;有仍在上映中的电影《初步举证》,它从辩护律师的视角带领我们重新观看性侵案件…… 其中有你读过的书或看过的电影吗?你认为在妇女节,还应该看什么样的书或电影?欢迎在评论区留言分享。 书籍推荐

《黄色墙纸》 作者:[美国] 夏洛特·珀金斯·吉尔曼 译者:叶紫 出版社:北京联合出版公司 出品方:明室Lucida 出版年:2025-2 推荐人:晓晓鼎 最近读到了美国19世纪末20世纪初的作家夏洛特·珀金斯·吉尔曼的短篇小说集《黄色墙纸》,在《阁楼上的疯女人》和《写作是一把刀》中早就见识过这位作者的力量。吉尔曼是备受赞誉的女性主义先锋,也是很早就开始健身的女性。 《黄色墙纸》的故事总是从“家”的幽闭空间出发,用自己的力量,向更广阔的外部世界延伸。很难想象这些两百年前的文字竟包含着“家庭主妇觉醒”、“女性衣服口袋”等现代依旧隐于暗处的议题,甚至与美剧《致命女人》有基因上的关联……她是那样的狂野,也是那样的自由。 吉尔曼说,她写《黄色墙纸》“不是为了使人发疯,相反,是为了救人于癫狂”。她用文字的利刃,划破墙纸的禁锢,并告诉所有女性:去做你想做的事,过你想要的生活,真正地活着。

《女性卫生用品的社会史》 作者:[日] 田中光 译者:曹逸冰 出版社:湖南文艺出版社 出品方:浦睿文化 出版年:2025-1 推荐人:萧轶 较之于文胸等女性用品,卫生巾在公共话语或文字书写的公共讨论方面稍显姗姗来迟。大概在十年前左右开始,国内媒体开始逐渐在话语表达上突破月经的羞耻,进而公开呼吁卫生巾的征税问题等。这些曾经难以启齿的字眼,如今终于不再谈之色变,使得女性所面临的生理性羞耻与心理性困境逐渐解脱。在女性不断的呼吁之下,男性也能慨然谈论这些话题。 此书讲述的是日本卫生用品的发展史:从月经禁忌的医学启蒙到卫生用品的发展演变,再到社会各界对禁忌羞耻的坦然表述。与其说推荐此书,毋宁说推荐这类书,比如还有《月经之书》《女孩身体书》《从卫生巾到节育环 : 20个物品见证女性主义200年》。它们的出版能够让更多人摆脱这类的话语羞耻与表达禁忌,进而更好地去理解女性生活所需要面临的种种困境,比如,去年各大媒体曝光的伪劣产品,各自媒体呼吁的征税比例问题。

《青春手记》 作者:[法] 西蒙娜·德·波伏瓦 译者:沈珂 出版社:上海译文出版社 出版年:2024-12-31 推荐人:自由意志 《青春手记》是法国女性主义的代表人物波伏瓦青年时期的日记。波伏瓦的哲学思想唤醒了无数女性的自我意识,而二十岁左右的她和现在的女孩一样,都经历着这个年龄的迷茫和焦虑。 我们在这本书里会看到二十岁的波伏瓦醉心于巴黎的街景、花香,真挚地对待朋友关心她人,思考着爱情,细心留意自己的成长,专注于自己的兴趣。令人动容的是,虽然是在迷茫的青春里,可那时的她已经在践行着那句令人震颤的名言——“我绝不让我的生命屈从于他人的意志”。 在《青春手记》里,我们能够清晰地看到波伏瓦思想的形成。找到自己,成为自己,是人一生永恒的任务,或许翻开波伏瓦的《青春手记》,你就能获得启发,哪怕只是一点。尽管她在扉页上开玩笑式地说,她永远不会原谅读这些手记和窥探她秘密的人。

《邪恶的幸福》 作者: [丹麦] 托芙·迪特莱弗森 译者:李思璟 出版社:广西师范大学出版社 出品方:野spring 出版年:2025-2 推荐人:萧轶 或许是因为作者本身少年成名而又历经四段婚姻,还曾多次进入精神病院接受治疗,锻造了她对生活细节的敏锐感知,总是能够捕捉到平静生活之中的幽微情绪,进而刻画出日常生活的兵荒马乱。通过21篇短小说描述的生活切片,以某个瞬间的情绪刺破人与人之间的微妙关系,凝视生活冲突的种种根源,正视吞噬自我的漩涡来源。 正如作者所言:“我们对最亲近的人内心发生的事毫无兴趣,可能是许多问题的根源。”平静生活何以瞬间变成断壁残垣,日常美满何时滋生缝隙,双方之间的日常生活总是因为毫不起眼的细微变化,引入硝烟战火而到破碎不堪的地步。托芙·迪特莱弗森的确更倾向于女性立场,也刻画出了女性在家庭关系与婚姻关系中的心灵困境,但似乎又更像是人性本身的困境所在:忽略的与关切的,自我的与他者的。

《性别打结》 作者:[美] 艾伦·约翰逊 译者:杨晓琼 出版社:中信出版社 出品方:见识城邦 出版年:2024-10 推荐人:把噗 去年,女性主义领域涌现了不少值得关注的好书,如《语言恶女》和《性别打结》。《性别打结》尤其值得推荐,因为它不仅批判父权制和探讨女性主义,更在于其全面性和深刻性,使其成为了解父权机制的最佳读物之一。 与大多数女性主义图书不同,《性别打结》由一位“老白男”艾伦·约翰逊撰写。作者身体力行地“把自己作为方法”,从“父权制中的既得利益者”男性的视角出发,深入拆解父权遗产,从而解开性别之结。这种独特的视角和方法,是本书另一处值得推荐的地方。 《性别打结》提出了一个特别有意思的概念:“最小阻力路径”,用来解构父权制。具体来说,“最小阻力路径”指的是在特定社会情境下,个体倾向于选择那些社会阻力最小的行动路径,即使这些路径可能并不是最理想或最公正的。例如,当一个男性看到另一个男性正在骚扰一个女孩时,他有多种选择:阻止或袖手旁观。“最小阻力路径”就是默默接受并不惹麻烦,不冒被指责站在女人这边跟男人作对的风险。 父权制作为一种社会体制,正是围绕某些社会关系和塑造了最小阻力路径的观念而组织。所有人无论何种性别,都可能是父权制的帮凶。当我们指责父权制时,更要探问其背后如同“大他者”的制度:这是一个社会问题的垃圾倾倒场,一个永远无法被问责的替罪羊。生活在人为制造的“父权制”丛林中,消除性别不平等的关键在于,意识到日常行为背后习焉不察的“最小阻力路径”,并违背它,选择其他路径。正如作者所言:“退出的第一步就是看清它是如何运作的,它如何影响了我们,我们如何参与其中,以及我们怎样做出不同的选择。”

《木兰无名,缇萦无踪》 副标题:法律史视野下的女性悲喜 作者:张田田 出版社:广西师范大学出版社 出品方:广雅 出版年:2024-11 推荐人:萧轶 萧轶 本书主要讲述的是中国古代女性救助父亲的历史故事,借助替父从军、上书救父等案例,回顾她们所面临的律法困境与伦理冲突等。在父权制的孝义叙事之下,这些已被历史符号化的女性人物,是如何被书写成我们所熟知的形象的呢?作者意欲通过不同版本的故事叙述来发掘她们在不同时代的形象接受史,历朝历代对她们的形象塑造鲜明地写照着中国古代女性的命运象征。 但是,作者想要追问的是,在这些被后世贴上教化美德的标签符号之下,她们作为女性的真实命运又是如何呢?她们被推举为古代女性的标杆,背后又隐藏着怎样的被动命运呢?任何符号化的女性背后,都有着值得我们细细追问的东西,而我们也该警惕那些符号化叙事之下对她们个人命运的简单化想象。任何一位女性的故事,都值得拥有丰富的血肉。 电影推荐

《初步举证》 原名:National Theatre Live: Prima Facie 导演: 贾斯汀·马丁 编剧: 苏茜·米勒 主演: 朱迪·科默 上映时间:2025-02-28(中国大陆) 推荐人:自由意志 “我只知道,在某处,在某时,以某种方式…改变必须发生。” 看完《初步举证》之后,我不只是流泪,更多的是在颤抖,朱迪整整109分钟的独角戏非常震撼,仿佛让我自己也作为泰莎直面那痛苦而荒谬的一切。这部作品讲述的是一位擅长为性侵案被告辩护的律师,在自身遭遇性侵后,遭受到了法律体系对受害者的结构性压迫,继而反思法律的漏洞和其中的性别权利失衡。 在每一起性侵中,受害者的精神和肉体本身已经遭到了巨大的摧残,看着泰莎在被伤害后还要自己去经受一些列检查、交叉询问、回忆那可怕的一切,我感到极度不适,但这是那些遭受性侵之后走上法庭的女性都必须经历的二次伤害。她们必须要扒开自己的伤口,把自己千疮百孔的心脏一遍一遍拿出来给警察和法庭上的各位观察、凌迟,而他们却要不断地说自己看不清伤口,质疑伤口的存在。那个施害者和男性为主的陪审团只是沉默地凝视,最后女性带着她们因为扒开而血淋淋的伤口败诉而归。 戴锦华教授说,法律要求一个完美受害者,而能够逻辑清晰地讲述案件细节的完美受害者,又会被怀疑其真实性,如果你不是完美受害者,对性侵发生的细节记忆混乱,那么法律也无法保护女性的权益。的确,只有当更多女性的处境与声音在法律问题上被看见、被听见,才能期待拥有更公平的我们每个人栖身的世界。 “我告他不是为了获取什么好处,我只是不想让其他女人再受到伤害”,这是在看《初步举证》中第一句让我流下眼泪的台词,当泰莎从包里拿出妈妈送的玫红衬衫,我又不住颤抖,因为女性之间的相互关心和无条件支持其实无处不渗透在生活里,在一个女性的背后,是无数女性的托举。 去看《初步举证》,去看拨得云开见月明,去让那满墙的卷宗全都成为女王凯旋的记录。

《还有明天》 原名:C'è ancora domani 导演: 宝拉·柯特莱西 编剧: 宝拉·柯特莱西 / 吉利亚·卡伦达 / 法里奥·安德烈奥蒂 主演: 宝拉·柯特莱西 / 瓦莱里奥·马斯坦德雷亚 等 制片国家/地区: 意大利 上映日期: 2025-03-08(中国大陆) 推荐人:Ein 《还有明天》是意大利女导演宝拉·柯特莱西演而优则导的首部剧情长片,改编自她自己祖母的人生故事。虽然是黑白片但依旧获得了极佳的口碑与票房,2023年在意大利的票房超过《芭比》成为当年意大利票房冠军,也在其本国的电影奖项上超过了意大利经典影片《美丽人生》。 电影的故事发生于1940年代战后贫困的意大利。女主角迪莉娅是三个孩子的母亲,在照顾卧床的岳父、忙于各种家务的间隙,还要奔波于不同的兼职攒钱……而暴虐的丈夫的拳头随时可能挥过来。虽然影片中家暴情节以滑稽怪诞的歌舞剧方式处理,弱化了暴力的成分但依然揪心。 电影前半段一次次的生活小绝望,全是被女主周围家庭以外的友谊支撑起来。其中有太多关于女性的温暖情节——迪莉娅将准备给女儿买婚纱的钱留给女儿去读书、下定决心买下心仪已久的新衬衣盛装奔赴争取女性权益的投票现场、在夜色下天台上抽烟期待着投票日的到来背后是飞舞的干净床单,以及那些充满力量的女性群像——自己开店的女老板、试图参与家庭事务的女雇主、卖菜的女主闺蜜、最后走上街头投票的每一位女性。 影片有一个叙事诡计,但最后真相揭示的瞬间让我们意识到,逃离生活本身从来不是解决之道,不如拿起来自己被赋予的武器去反抗——“我们像情书一样紧攥着我们的选票”,那一年,意大利女性首次有了投票的权力。 最近此片正在上映,期待大家走进影院,感受其中的女性力量与自由。

《黑箱日记》 原名:Black Box Diaries 导演: 伊藤诗织 编剧: 伊藤诗织 主演: 伊藤诗织 制片国家/地区: 美国 / 英国 / 日本 上映时间:2024-01-20(圣丹斯电影节) 推荐人:流浪学家 当她们把镜头对准受伤自己,以幸存者视角掌握叙事权。 在第一次出版《黑箱》之后,伊藤诗织收到许多邮件,她们说:“我为我们是相同性别的人感到羞愧” “你就没做错什么吗” “我从小就被教导要避免这种事” “即使你说的都是真的,我也为你所指控的那些人感到难过,你应该感到羞耻” 。 在《黑箱》的一次线下分享会上,她们说:“我非常心疼你,我和你有相似的经历,但被教育沉默” “感谢你把我们的故事说出来”,这些真诚具现了沉默共同体在创伤叙事中的隐秘联结,每个幸存者的独白,都在为群体赋权。 而后,伊藤诗织回应“我多次觉得我是赤裸的站在那里讲述,但是今天,我感受到,我身上有了一层柔软的毛毯”。 读书会上这个精妙的隐喻已然超越个人疗愈的范畴,成为当代女性文化场域中极具象征性的图景。从那以后,伊藤诗织感受到《黑箱日记》不能是一个受害者的故事,而应是一个幸存者的故事,因为,当她曾第三人称视角解构自己的创伤,这种异化恰恰印证了文化暴力对幸存者主体性的剥夺。直到她重读日记、直面恐惧,才真正完成了从"被言说的受害者"到"言说的幸存者"的身份转换。 所以,关于女性的创伤不止可以由第三者来讲述,更可以由女性本身讲述和重建。“如果你有创伤,那么写书吧,或者拍电影吧”。

《隔壁房间》 原名:The Room Next Door 导演: 佩德罗·阿莫多瓦 编剧: 佩德罗·阿莫多瓦 主演: 蒂尔达·斯文顿 / 朱丽安·摩尔 等 制片国家/地区: 西班牙 / 美国 / 法国 上映时间:2024-12-20(美国) 推荐人:Ein 这是一部视觉上非常美丽的电影,讲述的却是一位身患绝症的女人决定去安乐死,而另一位虽然害怕死亡的女性友人却勇敢决定陪她走完最后这段人生的故事。 电影改编自美国作家 Sigrid Nunez 的小说《告诉我,你受了什么苦?》(此书目前大陆尚未译介出版)。阿莫多瓦将原著中复杂的女性群像简化为银幕上两位女性角——蒂尔达·斯文顿饰演癌症末期的玛莎、朱丽安·摩尔饰演其好友英格丽。 阿莫多瓦用其一贯的鲜艳的色彩与美丽的镜头,“把原本是一场挽歌的绝望对话,变换为对生命与艺术犹在的‘庆贺’”——除了反复引用乔伊斯短片《死者》中的段落以及致敬电影《七次机会》《一封陌生女子的来信》之外,阿莫多瓦更是在电影中引用女性艺术家的作品来延展深化电影中更多细节——

在电影这一幕中(上图),玛莎(右)家里摆放着路易丝·布尔乔亚的针织纺织品(左上第一幅),其上绣着的是“我在地狱走了一遭,我可以告诉你,这真是太美好了。”(I have been to hell and back. And let me tell you, it was wonderful.)这不仅对应片中死亡的主题,也暗指之前玛莎曾经身为战地记者出生入死的经历。 正中间的摄影作品,出自西班牙女摄影师 Cristina García Rodero,她用镜头拍下了意大利街头妇女手挽手唱诵圣歌的场面,这也极佳地回应了电影中女性携手共度苦难的情节……中年女性的友谊以及自由选择死亡的尊严,在这些层层细节的铺陈之下尤为动人。

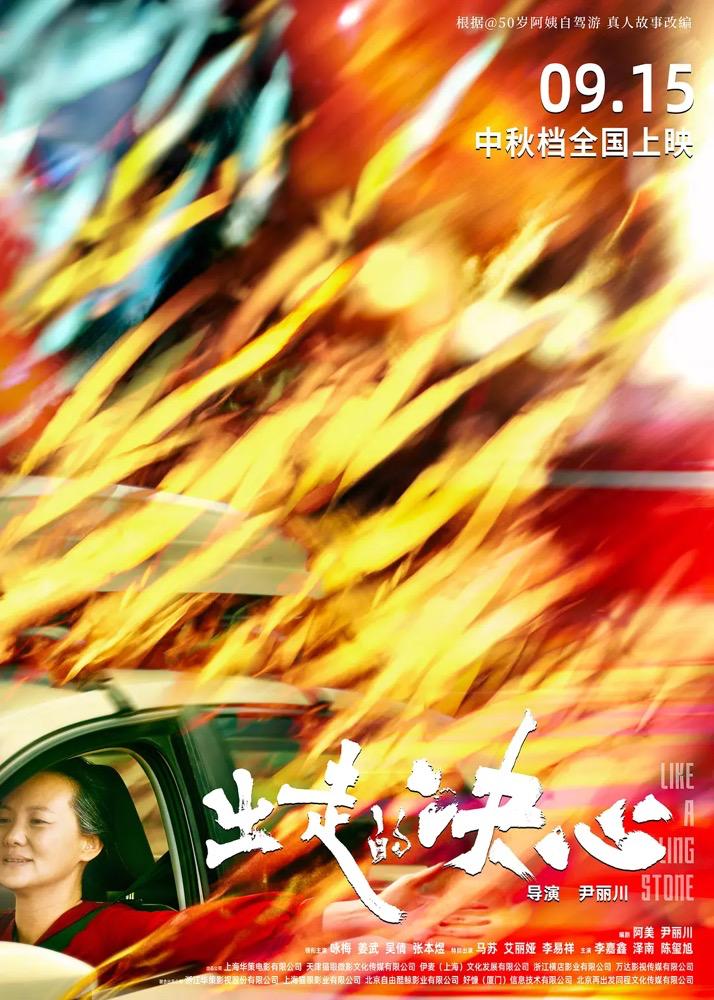

《出走的决心》 导演: 尹丽川 编剧: 阿美 / 尹丽川 主演: 咏梅 / 姜武 / 吴倩 等 制片国家/地区: 中国大陆 上映日期: 2024-09-15(中国大陆) 推荐人:流浪学家 会有人想看一个五十岁女人故事吗?在2024年BBC全球百大女性榜单中,中国自媒体博主苏敏以"自驾游阿姨"的身份闯入世界视野。苏敏是一位中国自媒体创作者,她独自穿越中国的旅行激励了很多人,并拍成了电影《出走的决心》,而这个电影频繁的被媒体、学术、社交平台赋予"真正的女性电影"标签。 当一个底层中年妇女的抗争故事被冠以“真正”,当女性电影被标签"真正的女性主义"。这些我们在银幕上追寻的女性觉醒,究竟在追寻真实,还是某种经过提纯的性别符号?"真正的女性主义电影"这个充满排他性的词语,本质上是一场语言平权运动催生的速写。当社交媒体将理论压缩成标签,当学术话语被简单挪用为宣发策略,定义权的争夺便演变成令人窒息的道德围猎。 比如,《出走的决心》用家庭伦理剧框架重构苏敏的公路故事,却将原型人物立体的人生褶皱熨烫成"完美受害者"的平滑叙事。那么,为什么我们既渴望看到粗砺的真实,又恐惧真实背后的道德荆棘,以至于每一个女性故事都可能背负上为整个性别代言的十字架。觉醒也许不是圣徒列传,而是允许所有出走的姿势都被看见,不论是苏敏方向盘上生茧的指节,还是李红行李箱里叠得过分整齐的衬衫。 当我们停止用理论的尺规丈量每个女性角色,中国银幕上或许才能生长出真正破土而出的性别叙事。与其用"真正"的咒语构筑新的围城,不如让女性叙事重归流动的轨迹——就像苏敏的房车始终行驶在未竟的旅途,每个时代的性别觉醒,都应是永远在路上的未完成式。 妇女节书/影推荐人 晓晓鼎 隐姓埋名的编辑,喜欢的书会藏起来 Ein 耳机里循环播放Chappell Roan 流浪学家 凤凰网读书实习编辑 自由意志 把梯子丢掉的人 萧轶 媒体人,书评人 把噗 Festina Lente

|