|

原创 看见需求的 谈心社

于晓丹接触到的患者,大多或主动或被动地离了婚。原因是,很多患者术后要服用内分泌药,之后就进入停经状态,也就是所谓的更年期。这意味着丧失了生育的可能性,假如她们此时还没有完成“传宗接代”的任务,就会被厌弃,甚至逐出家门。 患上乳腺癌,对一个女人来说,意味着什么? 有些人前期接受化疗,头发大把脱落,也有人最终需要切除乳房。失去这些世俗意义上的女性特征,难免会迎来一些异样眼光。 于是,她们选择主动隐形。出门时,戴上假发,配上义乳,将伤疤隐藏在衣物之后。 然而,尴尬没少上演。人潮拥挤,切除乳房的位置无意间被人撞到,会立刻瘪下去。塞在内衣夹层中的义乳,有时会不小心滚落到地上。 据世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)数据,2020年,中国女性乳腺癌患病人数约42万例,其中死亡人数12万例,换算下来,存活率约为71%。 而一项发表在《柳叶刀·肿瘤学》上的调查显示,在中国,乳房切除术占到原发性乳腺癌手术的88.8%。换句话说,治疗完成后,近九成女性会“失去”胸部。 找到一件合适的内衣,成为乳腺癌幸存者们重返社会的第一个关隘。它如此细微,以至于曾长久地被忽视。 从业二十余年的内衣设计师于晓丹偶然间接触到这群女性,了解到她们的困扰后,就一头扎进这个不曾有人涉猎的领域,想要帮助术后女性“重启”生活。

如果要为目前的人生画一条曲线,于晓丹拥有两个大的转折点。 一是1999年,34岁的她由作家转行,成为内衣设计师。在移居纽约的20多年里,她为包括“维多利亚的秘密”在内的诸多品牌提供过设计。 二是2019年,成为内衣设计师20年后,54岁的她转而为乳腺癌术后女性制作带义乳的内衣。

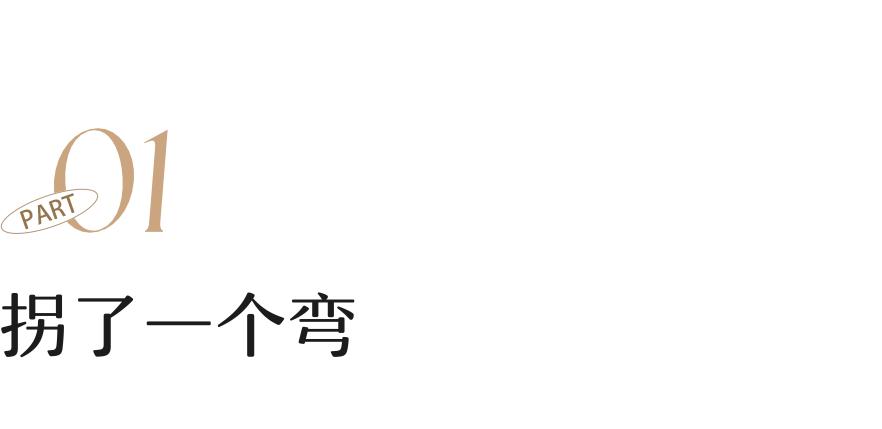

于晓丹的工作桌|受访者供图 如果不是接到那通来自美国医生的电话,她大概会在原先的设计路线上一直走下去。然而,人生中存在这样的奇妙时刻,引领一个人走向另外的方向,于晓丹就在那时,“拐了一个弯”。 2019年10月,一位在北京工作的美国医生找到于晓丹工作室,问她能不能一起合作,为女性乳腺癌患者设计一款特殊的内衣。她是一位专门做乳腺癌切除手术的医生,每每看到患者术后找不到合适的内衣穿,总会感到心痛。 彼时,于晓丹对乳腺癌并不了解,仅有的认知来自美国演员安吉丽娜·朱莉。 2013年,安吉丽娜·朱莉通过基因检测,发现自己有87%的几率同母亲一样患乳腺癌后,毅然做了双乳乳腺切除手术。 为了让于晓丹认识到患者术后的穿衣困扰,美国医生拿来许多临床照片,同她面谈。目睹患者的伤疤、创伤口和缝合线,于晓丹“觉得触目惊心”。也是那次谈话,她才第一次知道,术后的患者“只能穿那种用来兜抱婴儿的棉纱绑带”。 常人想象中的术后平胸,也是一种误解。 “做了切除手术后,胸不是变成一个平面,而是变成一个凹面,甚至是坑坑洼洼、歪歪斜斜的凹面。如果清扫了很多淋巴结,腋下的部位还会是一个深坑。”她在一次演讲中描述,“整个乳房被切除后,会留下一道长长的,类似蜈蚣一样的伤疤”。 为了更多地了解这个群体,于晓丹查阅了很多资料,她发现,没有一个确切的数字,统计有多少中国女性切除了乳房,“不过,据一些机构保守估算,至少在200万以上。” 她向做癌症科普的朋友求证数据的准确性,得到的第一句回复是,“晓丹,你做吧。” 当时,于晓丹已经54岁,接下这项合作,无异于重新创业。有人为她鼓劲儿,更多的人好心劝她,“没必要在这个年龄折腾自己”。 于晓丹选择了前者,“我愿意接受挑战,做有难度的事儿。以我的从业时间和专业背景,我觉得自己应该是做‘难的那部分’的人。” 据于晓丹讲述,当下,患者术后的主流选择是:高价买一款硅胶义乳,然后找一件有开口的内衣,将义乳塞进去。但硅胶是油性材质,大多比较闷,不太透气,很多患者的胸壁会被汗液泡红,甚至会导致过敏和发炎。 不少患者干脆自己动手,在文胸里塞入更易吸汗,也更透气的手绢、手纸,甚至绿豆、藜麦等作为填充物。 “绿豆、藜麦因为颗粒间有空隙,她们会觉得更透气。但是,也会有很强的异物感,会硌着她们术后敏感的皮肤。而且因为这些填充物不是严丝合缝的,也会有移位、不合适的问题。”

患者自制的内衣|受访者供图 而对切除单侧乳房的患者来说,最大的问题是,如何保持两侧乳房的平衡感——健侧乳房会随着后期服药有所增长,原先购买的义乳尺寸固定,两侧乳房很快就会失去平衡。 为了解决患者面临的种种难题,于晓丹开始做调研。她不太有信心,每走一步都感觉迷茫。在她完成调研,准备启动样衣设计时,她的好朋友MI确诊了乳腺癌。 “其实这件事完全不能用巧合来形容……”于晓丹决定从朋友的需求着手,她相信只要做出符合MI期待的衣服,就不会出错。 “全世界的内衣设计师里,有我这种‘幸运’的绝不会多,这是MI用生命给予我的。”

患上乳腺癌时,MI还不到40岁。她个子高挑,有“模特一样”的身材。 住院后的Mi,被拉进各种各样的社群,就是在这样的交流群里,她发现患者术后要穿一款毫无设计感的内衣,有悖自己年轻时尚的气质。Mi完全无法想象自己穿上那款内衣的样子。她只想要一款好看的内衣,也相信于晓丹可以做到。 为了达成朋友所愿,于晓丹时刻问询MI的身体状况和需求。 “你现在穿什么?你周围的病友们穿什么?你买到的医院的内衣怎么不好?你想它是什么样子的?” 问题一一抛出去,又一一收回来。

于晓丹在工作中|受访者供图 于晓丹最终确定的思路是,先做出一件好的内衣,再考虑填充物的问题。这与市面上术后内衣的设计思路正相反,也是她刻意选择的结果。 “乳腺癌术后女性是被现代工艺和审美忽略的一群人”,在她看来,先打造义乳的方式,是率先把对方视作病人,从而对身体上的缺失进行弥补,这无疑放大了患者的隐痛。 身为女性,她天然地清楚,患者们只想被当作普通女性来看待。确定这一点,于晓丹把“穿着舒服”当作第一要义,同时也“兼顾时尚,不能太过老旧”。 “女性肯定希望自己是美的,我觉得我的设计至少要做到,能让她们看起来跟闺蜜、朋友没有任何差别。这个是特别重要的。” 她从最小的细节开始,研究面料用蕾丝还是真丝,承托方式是带钢圈,还是不带钢圈。患者术后的皮肤状态,伤口部位的凹陷程度和角度,都要考虑在内。

尝试不同的内衣填充物|受访者供图 “大部分人都清扫了腋下淋巴结,会有凹陷。”加之内衣是多层面料缝合在一起,缝合处难免有凸起,“压在伤口上会让她们当中皮肤非常敏感的人,感觉痛苦不堪。”为避免给脆弱敏感的皮肤带来二次伤害,于晓丹一面要保持内衣的轻盈感,一面又将它的覆盖度、包裹性、包容性放到最大。 经过8个月的打磨,推翻10多个版本的样衣后,她终于设计出一款自己满意的产品。 MI是第一个试穿的人。那是2021年大年初一的晚上,于晓丹永远不会忘记来自朋友的肯定,“很舒服,有一种被陪伴的感觉”。 MI的丈夫进门看到试穿内衣的妻子,开口的第一句话是,“哎呀,跟你生病以前一模一样了。” MI的需求得到了满足,但还有千千万万个急需术后内衣的女性。 此前,于晓丹的团队几次解散。成员们的担心是,市场过于小众,可能赚不到钱。但于晓丹不这么认为,“什么算小众?500个人、5万个人还是50万人算小众?”正如她所见,“市面上没有哪款内衣,销量可以覆盖几亿人。” 想到这些刚需患者,于晓丹决定继续做下去,“我觉得没有大众小众之分。任何刚需都不是小众的。” 以往设计内衣的惯常做法是,将样衣作为标准码,再以此类推,做出更多码数即可——通常会找一两个模特试穿两到三次,再根据试穿做出版型调整。 但术后内衣要复杂得多。比如,MI做的是双乳切除,比较容易达到两侧平衡,适合她的内衣不一定适合单侧切除患者。此外,患者们的切除情况各异,皮肤敏感度和伤口凹陷程度也有所差别。 为了考察不同患者的需求,让更多术后女性穿上适合自己的内衣。于晓丹思虑再三,决心招募更多的试穿志愿者。

2021年4月,于晓丹在自己的工作室开展了第一场试衣会。 第一个到来的患者是娟,她脱下文胸让于晓丹触摸,皮肤竟是一片潮湿。四月的天气,按理不该热到出汗。娟告诉她,因为手术,自己的汗腺系统遭到破坏,渗出的汗液无法被吸收。 “所以你可以想象,我夏天有多难受。”娟的这句话,让于晓丹深思了很久。她开始考虑,文胸之下的填充物该用什么材质,才能让患者摆脱潮湿感。 “当时就在想,市场上已经有这么多的硅胶义乳产品,我们是不是可以做一款不一样的,能够给她们另外一种选择。” 于晓丹了解到,在欧美和东南亚国家,义乳的概念较为宽广,除硅胶外,也选用纤维、海绵等材质的填充物。 受此启发,于晓丹推出了海绵材质的填充物,名叫脂肪绵,触摸起来手感柔软,透气性也比硅胶要好。 她最初打造的脂肪绵义乳,完全没有配重。结果,一部分人感觉“很舒服”,另一部分人提议,“假如能有一点配重会更好”。为满足不同人的需求,于晓丹很快又推出了带配重的义乳。 “现在没有听到太多抱怨,对这个重量普遍感觉是舒服的。”

试衣会现场照片|受访者供图 试衣会上,于晓丹也从另一位患者的行为中,察觉到自己忽视的细节。 她记得当时拿出一款模杯,让对方感受试穿效果。那位患者却用手指戳了戳胸的位置,表示不满意。 于晓丹有点摸不着头脑。后来她才想明白,患者总要回归职场,如果模杯不够厚实,搭乘公交和地铁时被人戳到,胸前的位置就会凹陷下去。 于是,她连夜将空心杯改为实心,并给这款模杯取名为“自在杯”,希望能消除患者佩戴时的隐忧。

调整后的实心“自在杯”|受访者供图 后续在上海举办的试衣会上,一位女士有些遗憾地说,“我还想带小伙伴们来,可是你们明天就离开上海了,我们到哪儿去找你们?” 越来越多患者,渴望能线下感受试穿效果。于晓丹的下一步计划是,要在不同城市多建几个固定的试衣点,“今年的打算是,能有4个试衣间”。 “可以说,每一个款式的确定,每一个细节的更新变化,都是试穿者提意见的结果。是她们在推着我们往前走。” 于晓丹为内衣取名“姜好”:姜,性温,对女性友好,也有“将将好”的寓意,目前已有两款产品面市。 “小姜”适用于C杯和C杯以下的乳腺切除女性,主要针对刚刚拆线,皮肤还很脆弱、敏感的阶段。 而D杯及以上单侧切除的术后女性,普遍存在下垂、外扩的问题,于晓丹便又在“小姜”的基础上,打造出可以增强支撑和提拉力度的“大姜”,同时还为患侧进行仿真设计,即模仿自然胸型,设计出微微下垂的感觉,从而更好地使双乳达到平衡。 就在对话《如是生活》那天早上,一位患者添加了于晓丹工作室客服的微信,她说,今天刚买了文胸,还没来得及穿,但已经感受到你们的用心。 有人把这两款内衣称为“最柔软的铠甲”,于晓丹接受这个称呼,她的希望是,“至少患者穿上这件内衣时,能感受到来自社会的暖意。” 下一步,她想尝试半定制模式,尽可能多地一对一服务,贴合患者的需求。

长期和乳腺癌术后患者打交道,于晓丹见过太多女性的困境。 在我国,乳腺癌发病的高峰年龄段是45岁-55岁,于晓丹接触的患者大多年过四十,但也不乏二十出头的年轻人。和年纪较小的患者接触,她常常会被复杂的情绪击中,“感到心疼”。 疾病改变着一切,不仅是患者的身心,还有她们与家人的关系。 生育前确诊乳腺癌的女性,往往面临“要不要孩子”的抉择。选择生,就是选择了复发的可能性,要赌一把运气;选择不生,又得面对公婆的挑剔和丈夫的不满。 于晓丹接触到的患者,大多数或主动或被动地离了婚。原因是,很多患者术后要服用内分泌药,之后就进入停经状态,也就是所谓的更年期。这意味着丧失了生育的可能性,假如她们此时还没有完成“传宗接代”的任务,就会被厌弃,甚至逐出家门。 第一次听说这样的情形,于晓丹大吃一惊,“虽然已经到了这样的年代,‘很多女人必须要靠自己的肚子生出孩子才能取得家庭地位’依然是被普遍认可的价值观。” 即便育有子女,也要直面婚姻的裂痕。于晓丹知晓太多故事:有人自从患病,“老公就没再正眼看过自己”。有人的丈夫爱面子,要求脱发的妻子戴假发出门。还有人直言,这件事影响了性生活。 “我们看过一些数据,本身中国的性生活满意度就蛮低的,当你失去了一个在性生活中扮演重要角色的器官时,肯定是会影响夫妻关系的。” 甚至,与孩子相处时,患者们也变得小心翼翼。 一次试衣会上,一位年轻的妈妈带着孩子前来。她刚脱下衣服准备试穿,孩子叫着“妈妈”扑过去,那位妈妈的第一反应是,扭过身体,把背部留给孩子。 于晓丹知道,她是怕孩子被吓到。“我们真听说过这样的案例,有小孩看到妈妈的伤疤后,吓得晕厥了过去。” 为患者设计内衣这几年,于晓丹也在感受各种各样的母女关系,“对我来讲,这也是补课。”

试衣会现场|受访者供图 她见过一起来试衣的母女,母亲会用求助的眼神看着女儿,“她更相信女儿的意见,远超对我们的信任。我觉得这个特别对,因为只有女儿跟母亲天生有这种绑定和连结,这真的没有办法替代。” 反观自己的母女关系,于晓丹有些遗憾。她不在母亲跟前长大,毕业后很快去了纽约,一待就是20多年,两人的关系称得上疏离。 于晓丹人生中的每一次成长,母亲都缺席了。第一次来例假,选第一件内衣,都没有得到来自母亲的指导。 二人唯一讨论过的女性话题,是要不要生孩子。母亲曾劝诫她,不要生孩子。这恰好和于晓丹的想法不谋而合。 “我从小就觉得,孩子真的太拖累她了。小的时候,家里没有洗浴条件,她常带着我跟姐姐去澡堂。每次都觉得她好辛苦,给我洗完给我姐洗,一身的汗,一脸的汗。我一直不觉得,有孩子是个好事。” 过去几十年,于晓丹一直在避免成为母亲那样的人。 她没有孩子,也没有“很强烈的婆媳关系”,免去了诸多烦恼。但最近几年,于晓丹逐渐在自己身上照见母亲的影子。尤其在母亲过世后,她和家人一起整理遗物,发现自己和母亲的相似之处。 母亲热衷的内衣款式,恰好是于晓丹喜欢的。两个人的行为方式也都相像。更神奇的是,她们在相同的位置有一颗假牙,脚上的鸡眼也长在一模一样的位置。 “我一辈子都在说,不能成为她,到最后发现,那个强烈的基因纽带没有办法让我摆脱她。我注定还是她,她把她身上那种顽强的生命力遗传给了我。” 回顾设计术后内衣的四年,于晓丹取得了一些成绩,但仍有一些计划尚在筹备中。她坦陈,这是一个前期无法赚钱的工作,目前碍于资金问题,仍“不敢冒进”。

工作中的于晓丹|受访者供图 但患者们一直在催着她往前跑。一位曾经的客人是游泳爱好者,今年60多岁,胖胖的,人特别乐观。之前为了游泳,她曾把旧棉杯剪开,DIY了一件泳衣,里面塞的是木块和海绵。 这件泳衣后来放到了于晓丹的工作室。 “当时她送我的时候说,希望下次还给她的,就是我的设计了。”每次打开柜门,看到那件泳衣,于晓丹的心都会紧一下,觉得答应对方的承诺还没兑现。 (除于晓丹外,文中人物均为化名) 出品 如是生活 (责任编辑:) |