|

上海长征医院胃肠道肿瘤科普公众号,由上海长征医院周海洋教授团队管理运行,主要是介绍胃肠道肿瘤研究进展,科普肿瘤防治知识,交流典型病例,目的是建立平台让专家与病友携手抗击胃肠道肿瘤。

28岁的小林(化名)捂着肚子走进诊室时,还以为是吃坏了东西。直到报告结果显示“进展期结肠癌”,她才崩溃地抓住医生的手:“我只是偶尔腹痛,怎么就是晚期了?”这样的悲剧正越来越多。 2023年《柳叶刀》发布的全球癌症负担报告显示,30岁以下人群结直肠癌发病率在过去十年飙升142%,成为增长最快的恶性肿瘤。中国国家癌症中心最新数据更指出,30-39岁群体已占新发肠癌患者的12.7%,而在2010年这个数字还不足4%。 “我还年轻”的侥幸心理,正在让一代人付出惨痛代价。美国癌症协会(ACS)发出警告:90后群体的肠癌死亡风险比他们的父辈高出整整两倍。当熬夜加班、外卖烧烤、久坐不动成为生活常态,我们的肠道早已发出求救信号。 本文将结合2024年国际最新筛查指南,揭示5个最易被年轻人忽视的癌变征兆。早一天读懂这些信号,或许就能改写生命结局。这些数据背后,究竟隐藏着哪些将年轻人推向癌症深渊的推手?我们又该如何在身体发出第一声“求救”时抓住生机? 一 触目惊心:肠癌正在“猎杀”年轻人 过去十年间,肠癌的发病图谱发生了颠覆性改变。中国国家癌症中心2023年数据显示,30-39岁人群在结直肠癌新发病例中的占比从2010年的3.8%激增至12.7%。更令人不安的是,美国癌症协会(ACS)的研究表明,1990年后出生群体的肠癌死亡率是父辈的2倍。这种年轻化趋势的背后,是三重“隐形推手”的共同作用。 1 舌尖上的致癌陷阱 外卖平台的大数据分析显示,20-35岁群体日均膳食纤维摄入量仅为推荐值的1/3,而加工肉制品(如培根、火腿)摄入量超标2.8倍。世界卫生组织早已将加工肉列为1类致癌物,每天摄入50克(约2片培根)可使肠癌风险上升18%。 2 代谢系统的全面崩坏 《中国肥胖调查报告》指出,30岁以下肥胖人群(BMI≥30)比例十年间增长3倍。脂肪细胞分泌的炎症因子如同“慢性毒药”,持续刺激肠道黏膜。研究发现,肥胖青年群体的肠息肉发生率是正常体重者的2.3倍。 3 被忽视的遗传地雷 约15%-20%的年轻肠癌患者携带林奇综合征等遗传突变。这类人群往往在25-35岁就会发生癌变,但调查显示,有家族史者中仅7%进行过基因检测。

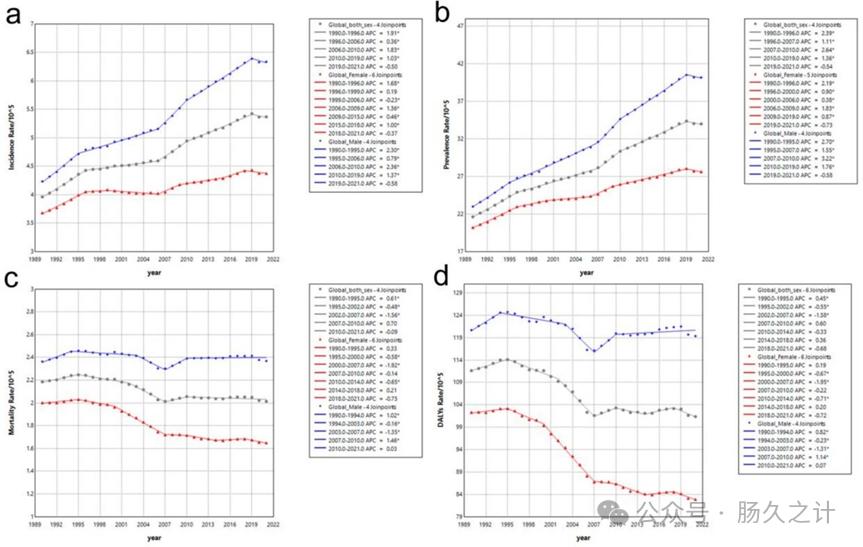

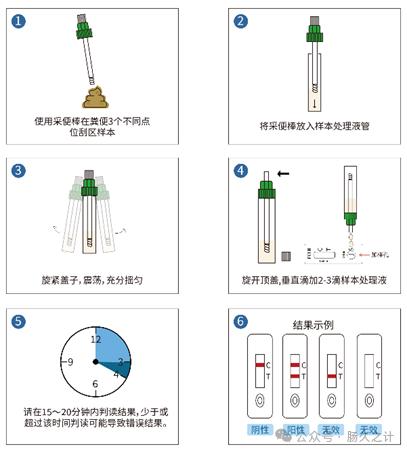

△1990 年至 2021 年全球早发性结直肠癌发病率、患病率、死亡率等整体呈上升趋势BMC Public Health 24, 3124 (2024). 当不良生活习惯与遗传风险叠加,肠道病变往往悄然而至。更危险的是,年轻人总将早期症状误认为“亚健康”,错过最佳干预时机。 二 五个信号:你的肠道在求救 1 大便变细——肠腔里的无声警报 当大便持续两周以上呈铅笔状或扁条状,排便后仍有“排不干净”的感觉,这可能是肿瘤占据肠腔的征兆。《结直肠外科学》指出,直径1.5cm的肿瘤即可使肠腔狭窄1/3,改变粪便形态。 典型案例:26岁的程序员小张长期把便细当作“消化不良”,直到出现贫血才就医,确诊时肿瘤已堵塞肠腔2/3。 行动指南:若伴随体重下降超过5%(如60kg者3个月内瘦3kg)或便中带黏液,应立即预约肠镜检查。 2 腹痛腹胀——危险的定位信号 不同于胃炎的全腹痛,肠癌引起的疼痛往往固定在右下腹(升结肠)或左下腹(降结肠),进食后加重、排便后缓解是其特征。2024年《胃肠病学》研究发现,37%的年轻患者以痉挛性腹痛为首发症状。 自检要点:记录疼痛是否与月经周期无关、持续超过1个月、伴随眼睑苍白等贫血表现。若三项中符合两项,需警惕肠道病变。 3 便血——致命的认知误区 “十人九痔”的民间说法,让80%的年轻患者将肿瘤出血误认为痔疮。二者可通过三点鉴别:痔疮出血多为鲜红色、附着在粪便表面且伴排便剧痛;肿瘤出血则呈暗红色或黑色,与粪便混合且通常无痛。 专家警告:美国胃肠病学会2024年指南强调,任何直肠出血都应接受肠镜检查,无论患者年龄大小。 4 贫血乏力——沉默的血液窃贼 右半结肠癌患者中,41%以贫血为首发表现。肿瘤的慢性出血导致铁元素持续流失,但因其出血量小(每天约5-10ml),肉眼难以察觉。若血常规显示血红蛋白<110g/L、血清铁蛋白<30μg/L,需高度警惕肠道病变。 高危群体:长期素食者因铁储备不足,更易出现贫血症状;月经量大的女性可能错把贫血归因于生理期。 5 排便习惯突变——菌群失衡的红灯 腹泻与便秘交替出现超过两周,或突然出现夜间频繁排便,可能是肠道菌群失调的警示。2023年《细胞》杂志揭示,具核梭杆菌超标会使癌变风险升高4倍。这类细菌能破坏肠道屏障,激活致癌通路。 自检工具:下载国际通用的「BSFS大便性状量表」,连续记录两周排便情况,发现异常及时就医。 识别这些信号固然重要,但医学界早已不再被动等待症状出现。2024年国际筛查指南的三大变革,正在改写肠癌防治规则。 三 2024国际筛查指南:颠覆认知的三大变革 1 筛查年龄大幅提前 美国癌症协会2024年最新指南将常规筛查年龄从45岁降至35岁,有家族史者建议25岁启动筛查。中国专家共识则明确:出现任一预警信号者,无论年龄均需立即肠镜检查。 2 粪便检测进入基因时代 FDA最新批准的多靶点粪便DNA检测(Cologuard 2.0)可检测KRAS等基因突变,对早期癌的检出率从传统便隐血的50%提升至92%,特别适合抗拒肠镜的年轻人群。

△粪便DNA检测原理 3 肠镜检查革命性升级 搭载AI系统的胶囊肠镜可在10分钟内完成全肠道扫描,对小于5mm的息肉识别率达95%。磁控机器人肠镜则能精准取样可疑病灶,减少传统肠镜的穿孔风险。

△胶囊肠镜和AI强强联手,病灶无处遁形 四 科学防御:构筑肠道健康三道防线 筛查是最后防线,主动预防才是根本。通过下面三道科学防线,每个人都能筑起对抗肠癌的“护城河”。 1 饮食护盾 每日摄入30g膳食纤维(相当于1个红薯+2个苹果+1碗燕麦),可使肠癌风险降低40%。同时严格限制加工肉类,每周不超过50g(约3片培根)。 2 运动屏障 《英国运动医学》2023年研究证实,每天快走30分钟可使肠癌风险降低20%。运动时内脏的规律挤压能促进肠道排毒,减少致癌物滞留时间。 3 基因侦查 建议有家族史者进行MMR/MSI基因检测。林奇综合征携带者需每年肠镜联合妇科检查(女性患者子宫内膜癌风险同步升高)。 在这个癌症年轻化的时代 读懂身体的警报 比盲目恐慌更重要 肠道不会突然癌变 但会默默发出警告 原标题:《益申军 | 30岁确诊肠癌?年轻人肠道警报的5个早期信号》 (责任编辑:) |